Business Week vom 9. Dezember bringt eine Übersicht, in welchem Bereich die Beschäftigtenzahl wächst.

Nicht erstaunlich – in dem Bereich, in dem „immaterielle Güter“ entstehen. Weiteres HIER.

Positive Perspektiven für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

Business Week vom 9. Dezember bringt eine Übersicht, in welchem Bereich die Beschäftigtenzahl wächst.

Nicht erstaunlich – in dem Bereich, in dem „immaterielle Güter“ entstehen. Weiteres HIER.

Lesen Sie Spiegel Online – Text vom 16. 12. 2008

Quelle: Greg Mankiw’s Blog

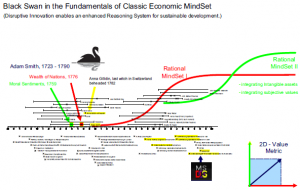

Betrachten wir doch einmal die Wirtschaftstheorie als Produkt, das entwickelt und „verkauft“ wird. Wie jedes Produkt haben auch Theorien aus den verschiedenen Wissenschaften ihre „Innovationszyklen“ – und natürlich auch ihre Anwendungsgrenzen. Entwicklungen folgen immer einer Form, welch eine s-förmige Charakteristik haben. Etwa in der Form wie oben in den beiden roten und grünen Kurven.

Wichtig bei der Entwicklung eines Produktes ist immer das Umfeld und die Ausgangslage, welche zu Beginn der Entwicklung geherrscht haben. Zum Beispiel bei der Entwicklung von Pampers – den Babywindeln. Zuerst waren es relativ primitive Produkte, deren Qualität sich über die Jahre zuerst relativ schnell – aber dann langsamer entwickelte. Der Entwicklungsfortschritt verlangsamt sich dann im Verlaufe der Zeit. Das heisst – Mehr Aufwand für das gleiche Prinzip gibt nicht entsprechend mehr Nutzen. Zusätzlicher Nutzen kann nur mit einem neuen Lösungsansatz erreicht werden.

Im Bereich der Wirtschaftstheorie sind wir jetzt ebenfalls in einer Übergangsphase. Die klassischen Wirtschaftstheorien haben ihren Ursprung noch in der Zeit der Sklavenhaltung, der Hexenverbrennungen und des Handwerkes. „Ein Kopf genügt für 1’000 Hände“, war damals noch gültig. In den letzten 230 Jahren hat man zwar die Theorien verschiedenen (Mode-)Strömungen angepasst und Softwarelösungen entwickelt – aber in ihrem Grundstrickmuster sind die Theorien immer noch gleich geblieben (Boden, Arbeit, Kapital).

In der Zwischenzeit hat sich die Realität in der Wirtschaft verändert. Immer mehr „Kopfwerk“ wird verlangt. Kopfwerk schafft „geistige“ (immaterielle) Güter, die nicht direkt sichtbar sind und subjektiv wahrgenommen werden. Dummerweise sind diese Art von Gütern in den Grundlagen der klassischen Wirtschaftstheorien (rote Kurve) nicht vorgesehen. Darüber hinaus fehlt auch ein Werteparadigma, im dem die Subjektivität des Wertes berücksichtigt wird. Das ökonomische Werte-Dogma, dass ein Wert sich im Geldeinheiten ausdrücken lassen muss, ist aus ganzheitlicher Sicht nicht nur dumm, sondern auch gefährlich. Durch diese Werte-Eindimensionalisierung werden Werteigenschaften wie Risiko, Sicherheit, Moral, Ethik… aus der ökonomischen Wertegleichung herausgekürzt.

Im richtigen Leben zählen aber solche Elemente halt doch. Und hier kommt der „Schwarze Schwan“ in’s Spiel. Der Schwarze Schwan steht hier für die Eigenschaft, dass Menschen viele Elemente aus ihrem Erkenntnis-Spektrum ausblenden. Besonders hier im Fall der Entwicklung der Wirtschaftstheorie – es ist halt auch viel einfacher, alte Theorien neuen Schülern beizubringen als neue Theorien zu entwickeln.

Die derzeitige „Wirtschaftskrise“ ist bei genauer Betrachtung eigentlich eine „Krise der Wirtschaftstheorie“, die für die heutige reale Wirtschaft nicht mehr genügt. Dass es Personen gibt, welche das Ungenügen der Theorie zu ihrem Eigennutz verwenden, ist ausserordentlich bedauerlich. Solche Leute an den Pranger zu stellen löst aber das Problem nicht. Das Problem wird nur lösbar, wenn wir mit fundamental neuen Ansätzen ein (kompatibles) Wirtschaftsmodell entwickeln, mit dem sich auch die bisherigen weissen Flecken in der ökonomischen Landkarte kartieren lassen.

Der „Schwarze Schwan“ kommt hier wieder ins Spiel. „Adam Smith“, der die heutige Bibel der Ökonomen (Wohlstand der Nationen) verfasste, hat schon vorher das Buch „Moral Sentiments“ geschrieben. Die Konstrukteure der Wirtschafttheorie haben den Inhalt ganz einfach „nicht zur Kenntnis genommen“.

Es ist jetzt höchste Zeit, das „Produkt Wirtschaftstheorie“ neu zu schreiben (grüne Kurve). Dazu kann man durchaus auch auf die alten Grundlagen von Adam Smith und der vielen anderen Denker aus Kirche, Philosophie und Wissenschaft zurück greifen, welche immer wieder den Menschen mit seinen subjektiven Wertekriterien und immateriellen Eigenschaften als zentrales Element für den Wohlstand in den Vordergrund stellen.

PS: Es gibt Lösungen für Bausteine, die zur grünen Kurve gehören.

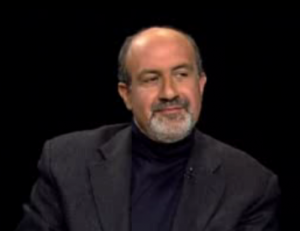

Nassim Nicholas Talib, der Autor des „The Black Swan“ spricht über die Logik, die hinter dem Kollaps der Finanzindustrie steckt. Es sind, Sie wissen es, die unerwarteten Ereignisse, welche die Spezialisten nicht in Betracht ziehen wollen – oder können, weil die Rezepte bisher immer funktioniert haben.

Hören und sehen Sie Nassim Nicholas Taleb auf www.charlierose.com

Theorien, Modelle und Rezepte können nie besser sein, als die Grundlagen, auf denen sie beruhen. Unsicherheiten und Fehlentwicklungen passieren dann, wenn sich die Realität geändert hat, aber man vergessen hat, die Grundlagen der Theorie an die neuen Realitäten anzupassen.

Und das passiert gerade zur Zeit in der Wirtschaft. Die Produkte und die für deren Entwicklung notwendigen Ressourcen werden immer „immaterieller“. Weil die Grundlagen der heutigen Wirtschaftstheorie noch aus der Zeit des Sklavenhandels stammen, passen die klassischen Theorien halt wirklich nicht mehr zu der intelligenten Wirtschaft.

Warum man besser die Theorie der Praxis – als die Praxis einer überholten Theorie anpasst, können Sie HIER lesen.

„Wir müssen eine Wirtschaftstheorie entwickeln, in der Wissen zur ökonomischen Schlüsselressource und zur dominierenden Quelle des Wettbewerbers geworden ist.“ Diese Aussage von Peter F. Drucker wurde nicht berücksichtigt. Sie „thematisiert“ die weissen Flecken der ökonomischen Landkarte, die schon lange hätten kartiert werden sollen.

Die gute Nachricht. Es gibt nicht nur eine solche Karte, sondern es gibt auch noch ein erweitertes Werte-Indikator-System, das nebst den monetären Kriterien auch die subjektiven Werteigenschaften berücksichtigt.

Die neuen Grundlagen wurden an der Hochschule St. Gallen zu deren 100 jährigem Geburtstag vorgestellt – und sogar prämiert. Das war 1998 – vor zehn Jahren. Sie können das Paper (pdf) HIER herunterladen.

Aufbauend auf diesen beiden „Basisinnovationen“ in den betriebwirtschftlichen Theoriegrundlagen wird es möglich, bisher vernachlässigte – vorwiegend immaterielle – Ressourcen und Eigenschaften wie „Nachhaltigkeit“ und „Risiko“ in die unternehmerische Entscheidungsfindung einzubringen. Die neue Transparenz und ökonomische Logik gibt in der Folge bisher unerreichbare Freiheiten und Sicherheiten für Unternehmer, Consultants, Banker, Wirtschaftsprüfer, Anleger, Pensionskassen…. ihre Aufgaben besser zu erfüllen.

Auf www.bengin.com finden Sie nicht einfach „neue Rezepte“ – Sie finden neue ökonomische Grundlagen, mit denen eine nachhaltige Wirtschaftentwicklung in der nachindustriellen Wirtschaft machbar wird.

Es liegt in der Natur von ökonomischen Instrumenten, dass sie abstrakt sind. Wozu diese Werkzeuge dienlich sind, ist meistens auch nicht auf den ersten Blick einsichtig. Speziell wenn Werkzeuge ein derart breites Anwendungsfeld haben. Das war – und ist – aber bei allen Innovationen der Fall. Bei der Einführung der Elektrizität, des Magnetismus, der Formel von Einstein….

Wenn Sie für Ihren Bereich jetzt schon wissen wollen was und wie zählen wird, dann sollten wir uns konkret darüber unterhalten. peter.bretscher (at) bengin.com

Bild (eigen): Innovationen bei den Geschäftsmodellen – nicht nur im Technologiebereich – öffnen grundsätzlich neue Chancen.

Athena Alliance (Board of Directors: Richard Cohon, Kenan Patrick Jarboe, Joan L. Wills, Jonathan Low) betreibt einen lesenswerten Blog über „The Intangible Economy“. Regelmässig sind dort Informationen über die wachsende Bedeutung des „Geistigen Eigentums“ zu finden.

Aktuell gerade ein Beitrag Unleashing IP — in a new business model. Darin weist er auf einen neuen Artikel von Bain & Company hin: Uncaptured Fortunes in Intellectual Property. (Zum runterladen ist Registrierung erforderlich.)

.————————

Auszüge:

It’s the subtle little secret of the corporate revenue stream. Executives now recognize that intellectual property (IP) makes up the bulk of an organization’s wealth, and most chief executives will glibly claim that IP is the key to competitive advantage. Yet most CEOs pay no attention to leveraging or drawing income from those assets. How can they? Few even know what IP their company owns.

Unfortunately, very little historical knowledge or experience is available to guide executives in generating commercial advantage from what is in reality an entirely new class of assets.

What I find so fascinating about this example is only in part that it utilized IP. The real fascination is the business model that fused manufacturing and services. If US companies are going to survive in the I-Cubed Economy, this type of fusion needs to become the norm — not the rare case study………

.———————————————-

Lassen Sie sich von den Anregungen inspirieren. Wenn man nur das „Geistige Eigentum“ als eigenständige Ressource berücksichtigt, führt das schon zu (noch) recht selten genutzten neuen Geschäftsmodellen. Chancen, die den Verantwortlichen neue Freiheiten und Perspektiven eröffnen, die vorhandenen Potenziale besser zu nutzen – ohne dazu den Erfahrungsbereich verlassen zu müssen. Und erst noch viel günstiger.

C.K. Prahalad ist schon lange bekannt als ganzheitlicher Vor-Denker, dem es darum geht, vorhandene Potenziale besser zu erkennen und zu nutzen. Schon 1990 hat er – zusammen mit Gary Hamel – den Fokus auf die Kernkompetenzen einer Unternehmung gelegt.

Jetzt (Mai 2008) gibt er zusammen mit M.S. Krishnan ein neues Buch heraus. In ihm beschreibt er eine Entwicklung in der wir uns in der Wirtschaft bereits befinden – den aber noch Wenige erkennen und noch „Wenigere“ so klar formulieren können.

Stichworte:

N=1 -> Steht für „Jeder Kunde ist individuell.“ Lösungen entstehen im „Co-working“, „Co-Innovationg“. Also in gemeinsamer Arbeit von Kunden, Entwickler, Produzenten und Lieferanten. Nicht die Märkte sind im Vordergrund der Ueberlegungen. Die individuellen Bedürfnisse der Kunden sind es. Märkte entstehen erst dann, wenn viele Kunden dasselbe Bedürfnis haben….

R=G -> Steht für „Region = Global.“ Hier geht es darum, dass man seine Fähigkeiten Global anwenden soll. Die technologischen Grundlagen sind in vielen Fällen bereits vorhanden.

Hier gibt’s weitere Informationen über „The new Age of Innovation: Driving Co-Created Value Through Global Networks“.

Eine kleine Anmerkung über eine Sache, die beim zunehmenden „Co-Working“ vielfach vergessen geht. Schauen Sie auf das „Geistige Eigentum“, das in das „Co-Working“ eingebracht wird und achten Sie darauf, ob neues „Geistiges Eigentum“ entsteht und wo die Nutzungsrechte dafür liegen. Gerade wenn neue Lösungen multipliziert werden sollen, sind solche Überlegungen enorm wichtig.

USB-Sticks sind die kleinen Speicher, ohne die heute kaum ein Computerbenutzer mehr auskommt.

Dass solche Dinger erfunden werden müssen – und dass sie produziert und verkauft werden müssen, ist so „selbstverständlich“, dass man kaum mehr darüber nachdenkt.

Für den Aufbau von Firmen gibt’s auch Gebrauchsanweisungen.

1. Business Plan schreiben

2. Marktumfrage

3. Finanzen beschaffen

4. Umsetzen

Im richtigen Leben eines Erfinders geht das aber nicht so. Für richtige Erfindungen – nicht einfach Verbesserungen oder Ersatzlösungen – gibt es „leider“ zum Zeitpunkt der Erfindung (noch) keine Märkte. Alle Marktumfragen greifen daher zu kurz.

Erfindungen die unser Leben verändern haben sich noch nie an ein Rezeptbuch gehalten. Und es ist immer wieder schön von Erfindern zu lesen, wie sie vorgegangen sind. Welche Hindernisse ihnen in den Weg gelegt wurden und wie sie diese bewältigten.

Von Zeit zu Zeit findet man solche Geschichten – Heute zum Beispiel in der Financial Times Deutschland: Dov Moran – Der Vater des USB-Sticks

Er stellt dort auch seine neuste Erfindung vor, für die sich das Marktvolumen natürlich auch nicht abschätzen lässt….

Übrigens:

Erfolgreiche Innovationen befriedigen Bedürfnisse von Kunden. Darum: Wer sich an den Märkten orientiert – und nicht am Kunden – ist immer zu spät.

Innovationen müssen auch nicht zwangsläufig „handfeste“ Produkte sein, wie dieser Memory Stick.

Innovationen müssen ganz einfach „Bedürfnisse von Kunden“ befriedigen. Die Bedürfnisse nun gehen weit über ein Produkt hinaus – das haben diejenigen Banken zu spüren bekommen, die ihre „Prokte“ in den Vordergrund stellten. Kunden wollen aber nicht mehr nur „austauschbare“ Produkte. Sie wollen eine Beziehung. Aktionäre wollen nicht nur Rendite sondern auch Sicherheit. Personalchefs wollen nicht nur Mitarbeiter „ausnützen“ sondern ihnen auch Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, die ihnen das Arbeiten erleichtern, und und und….

Zukünftige Innovationen werden zunehmend (auch) im „Methodischen Bereich“ anzutreffen sein. Zum Beispiel in der Art, wie man den richtigen Wert einer Unternehmung bestimmt; wie man die Bedürfnisse und Erwartungen von Liferanten, Mitarbeitern, Vertriebspartnern, Kunden, Steuerzahlern…. erfasst; wie man die subjektiven Werte quantifiziert; wie man aus subjektiven und objektiven Werten eine „Werte-Landkarte“ macht.

„bengin! Systems“ beschäftigt sich mit einer neuen Generation von betriebswirtschaftlichen Modellen und Methoden. Mit Lösungen, welche auch die subjektiven Werte in der Entscheidungsfindung berücksichtigt.

Einer Lösung für ein Problem, das noch recht Wenige so klar sehen. Es gibt auch noch keinen Markt – dafür ein steigendes Bedürfnis von Menschen, dass ihre Werte zählen. Und die sichere Prognose, dass in spätestens 100 Jahren auch in der Wirtschaftslehre die immateriellen Werte und die subjektiven Wertepräferenzen richtig zählen. Als Erfinder und Unternehmer sind wir überzeugt, dass dies nicht mehr so lange geht. Nicht weil wir träumen, sondern weil wir jetzt schon eine praktische Lösung gefunden haben.

Es ist aber nicht notwendig, dass wir 100 Jahre warten.

NOVA science NOW hat einen ausserordentlich guten Bericht mit ergänzenden Links zum Thema Emergence veröffentlicht.

Emergence ist jetzt noch ein Begriff aus der „Biologie“ und den „Sozialwissenschften“ – von dem Sie aber auch in der Wirtschaft noch viel hören werden.

Emergence ist das Wort, das für Studien gebraucht wird um rational erklären zu können, nach welchen Kriterien und Regeln sich Ameisen in Kolonien, Vögel in Schwärmen oder Aktionäre an den Börsen oder….. orientieren und verhalten.

Vertieft wird das Thema noch in der Schwarm-Theorie, über die in Harvard geforscht wird. Zum Beispiel von Peter Gloor (einem Schweizer), der dort über „Schwarm Kreativität“ forscht und bloggt.

Speziell von Interesse für Leute, die sich mit Innovationen und deren Verbreitung auseinander setzen.

Was die Leute herausgefunden haben?

-1. Chaos und Ordnung wechseln sich ab.

-2. Wichtig ist es, den Anderen und die Distanz zu ihm respektieren

-3. Schwärme warten nicht auf Führer. Man folgt einfach dem ersten, oder zweiten…

Mit anderen Worten: Wenn Sie etwas Neues anfangen wollen, fangen Sie einfach an, wenn die Zeit reif ist.

Suchen Sie nicht zuerst nach Regeln – sie könnten nicht vorhanden oder falsch sein. Siehe auch mein vorhergehender Blog „Sich eine eigene Meinung bilden“.

Wie machen Sie sich Ihre Meinung? Wie viele Filter und Interpretatoren sind zwischen der Realen Realität und den Informationen, die Sie erhalten?

Bill Gates ist in der Welt herum gekommen. Er hat mit eigenen Augen gesehen und hat sich seine Meinung gemacht. Er hat realisiert, wie eindimensional die Mechanismen und Entscheidungskriterien in den klassischen Ökonomischen Modellen sind. Und wie sich in der Folge der Graben zwischen Arm und Reich vergrössert. Seine Einsichten – und seine Aufforderung für eine neue Orientierung hat er im Januar am WEF in Davos vorgestellt.

Die Ursache lokalisiert er im „Mantra“ der ökonomischen Theoriekonstrukteure, dem Buch „Wohlstand der Nationen“ von Adam Smith, das unter völlig anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entstanden ist. Und auf dem die gesamten Erklärungsmodelle basieren.

Er schlägt vor, dass man jetzt das zweite (eigentlich das erste) Buch von Adam Smith „Moral Sentiments“ hervorholt, und die darin formulierten ethischen Perspektiven in das ökonomische Weltbild integriert. Daraus wird sich eine „Kreative Ökonomie“ entwickeln, in der es endlich logisch und ökonomisch sinnvoll ist, auch die nichtmonetäre Wertschöpfungen zu berücksichtigen.

Aus dieser Perspektive wird es dann plötzlich richtig und sinnvoll, Bedürfnisse auch von weniger zahlungskräftigen Gruppen abzudecken. Dass diese Sichtweise für neue ökonomische Modelle von erstmals von einem „Softwaremenschen“ auf die internationale Bühne getragen wurde, kommt nicht von ungefähr. Gerade im Softwarebereich kennt man das Problem, dass grosse Summen über lange Zeiträume in die Entwicklung von „Immateriellen Gütern“ gesteckt werden müssen, und dass diese von den Ökonomen immer noch nicht anständig „kartiert“ und quantifiziert werden können.

In hunder Jahren wird ein neues Ökonomisches Verständnis – in dem die immateriellen und subjektiven Werte zählen – ganz selbstverständlich sein. Wir befinden uns zur Zeit in einer schwierigen Übergangsphase, in der die alten Wirtschaftsrezepte noch verteidigt werden. Menschlich verständlich. Ein Wirtschaftsprofessor, der 30 Jahre lang Rechnungswesen gelehrt hat, kann nicht so einfach erzählen, dass in einem Unternehmen auch noch andere Werte zählen.

Was man mit diesen gelehrten Rezepten alles anstellen kann – und wie die Risiken in „Babuschka-Manier“ verpackt und gutgläubigen Investoren untergejubelt wird – kann man an der Börse zur Zeit gerade erleben. Das Vertrauen in die Anwender der monetären Formalismen – ja in die Rezepte selbst – ist zu Recht massiv gesunken.

Es ist daher mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass sich aus dieser Krise sehr bald neue und bessere Wirtschaftsmodelle entwickeln werden. Und es ist zu hoffen, dass der Aufruf von Bill Gates am WEF in Davos mithilft, diesen Veränderungsprozess zu bechleunigen.

Für all jene, die sich (wie ich) auch lieber am Original orientieren: Hier der Link zu Bill Gates‘ Text und Rede.

PS: Wenn Sie wissen wollen, wie ein solches zukünfiges System aussehen kann, schauen Sie sich auf unseren Seiten um. Zum Beispiel HIER.

Und lesen Sie – in Deutscher Sprache – zu diesem Thema die Texte von E.F. Schumacher Über die „Rückkehr zum menschlichen Mass“. Dort finden Sie auch weiterführende Links. „Rückkehr zum Menschlichen Mass“ wurde übrigens schon vor über 25 Jahren geschrieben.