|

Vorabversion, in Überarbeitung

Wer wirklich Neues erdenken will, kann nie

verrückt genug sein.

Nils Bor

Vom Low-Tech zum High-Tech zum

No-Tech

Techniken sind

Hilfsmittel, mit denen wir Aufgaben besser lösen können.

Redetechniken, Buchhaltungstechniken.... und andere mehr oder

weniger genormte, bekannte und gelehrte Regeln prägen unser Denken,

Handeln, Entscheiden, Argumentieren und kommunizieren.

Vielfach erleichtern uns neue

Technologien unsere Aufgaben.

Technologien - hier als "physikalische

Techniken" verstanden, sind seit einiger Zeit (speziell mit

der Datenverarbeitung als Querschnittstechnologie) zu einem

zentralen Punkt sowohl der Wertschöpfung als auch der

Wertvernichtung geworden.

Viele Innovationen sind technologiegetrieben und ermöglichten einen

Fortschritt, der noch vor 30 Jahren nicht denkbar erschien. Doch

kommen seit einiger Zeit zunehmend Zweifel, ob denn diese

technologische Entwicklung dem Menschen wirklich von so grossem

Nutzen ist. Oder ob nicht doch auch die Techniken (in breiterem

Verständnis) daraufhin überprüft werden sollen, ob sie denn auch

noch zeitgemäss sind.

Es darf nämlich durchaus in Frage gestellt werden, ob sich

beispielweise 300 jährige Buchhaltungsregeln und 200 jährige

Wertvorstellungen und Metriken heute noch sinnvoll

"flächendeckend" anwenden lassen.

Seit Anfang der 90er Jahre zeichnet

sich zunehmend ab, dass die Wirtschaftswissenschaft mit ihren

klassischen Modellen die heute reale Wirtschaft nicht mehr genügend

erklären kann. Der Fokus im Veränderungsprozess verändert sich

daher von innovativen Technologien zu innovativen Techniken.

Wenn nämlich ein systematischer Fehler in einem mentalen

(geistigen) Modell vorhanden ist, ist er auch in der Software für

einen Rechner vorhanden. Schneller rechnen bringt dann nicht

genauere Resultate. Mit anderen Worten. Das Resultat wird auch mit

Multi-Prozessor-Maschinen nicht besser, wenn die Algorithmen

überholt sind. Oder wenn wesentliche Ressourcen und deren

Eigenschaften nicht oder ungenügend berücksichtigt werden. Wer

erinnert sich nicht mit Schaudern an den Einsturz des

Hallenbaddaches von Uster, weil das Planungsmodell unvollständig

war?

Am Beispiel der Wirtschaftstheorie zeichnet sich immer klarer ab,

dass in den Grundlagen der Lehre (mindestens) zwei systematische

Fehler vorhanden sind, die seit etwa dreissig Jahren verstärkt ihre

Wirkungen zeigen.

(Weitere Erläuterungen auch: E.F.

Schumacher, Rückkehr zum Menschlichen Mass... 1973.)

Fehler a):

Die Lehre kennt keinen Standard, die immaterielle Wertschöpfung

strukturieren und zu quantifizieren.

Dass die doppelte Wertschöpfung gerade der "produzierenden und

dienstleistenden Betriebe" kaum berücksichtigt wird, führt

nicht nur zu Minderauslastungen und entgangenem Gewinn, sondern auch

zu Potenzialabbau.

Fehler b):

In der quantitativen Ökonomie wird die Wertschöpfung auf das

"Messen in linearen" Geldeinheiten "reduziert".

Durch dieses "einfache Modell" wird das gesamte Spektrum

der nichtmonetären Werte - sowohl der Voraussetzungen als auch der

Ergebnisse von Wertschöpfungsprozessen - aus dem quantitativen

Entscheidungsprozess eliminiert.

Die erste gute Nachricht:

Beide Fehler können korrigiert werden.

Die zweite gute Nachricht: Wenn diese Fehler

korrigiert sind, kann der Wertschöpfungsprozess wesentlich

transparenter gestaltet, optimiert und kommuniziert werden.

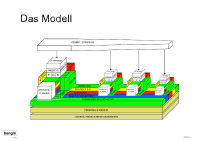

Diese Darstellungen sind

Teil der Business Engineering Systeme.

Bitte beachten Sie, dass sie (auch geänderte Versionen) ohne Lizenz

nicht für gewerblichen Anwendungen verwendet werden dürfen.

Lizenzen sind die schnellste, sicherste und günstigste Lösung.

Für Lizenz-Anfragen, und auch für andere Formate - um sie mit

wenig Aufwand an Ihre Bedürfnisse anzupassen - wenden Sie sich

direkt an die Adresse unten.

|

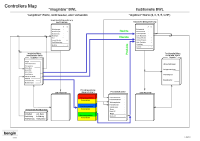

Screen Shots aus den

Entwicklungssystemen |

|

Die Darstellungen öffnen sich mit dem

Daraufklicken im gleichen Fenster.

Um wieder auf diese Seite zurück zu kommen

betätigen Sie den "Zurück"-Knopf von Ihrem

Browser.

|

|

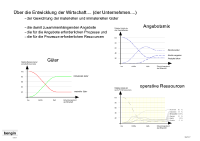

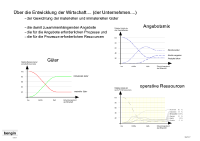

Wie sich Schwerpunkte und Orientierung

verschieben |

Wie sich die Wirtschaft, deren Angebote und

Voraussetzungen entwickelt hat. Lehre wird dieser Realität

folgen. |

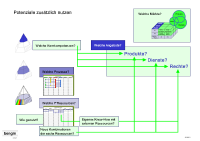

Logische Strategie:

Ressourcen besser nutzen - dazu müssen die Potenziale bekannt

sein. |

|

|

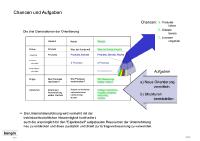

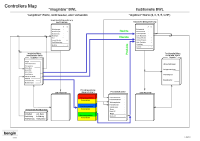

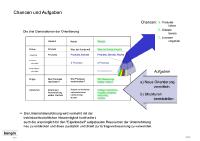

Neue Schwerpunkte für's Controlling |

Eine "imaginäre Betriebswirtschaftslehre" für

die immateriellen Voraussetzungen. |

Durch die Entwicklung vom "Low-Tech" zum "High-Tech"

Betrieb verschieben sich schleichend die Kennzahlen. |

|

|

|

|

|